文/台兒診所 張東曜醫師

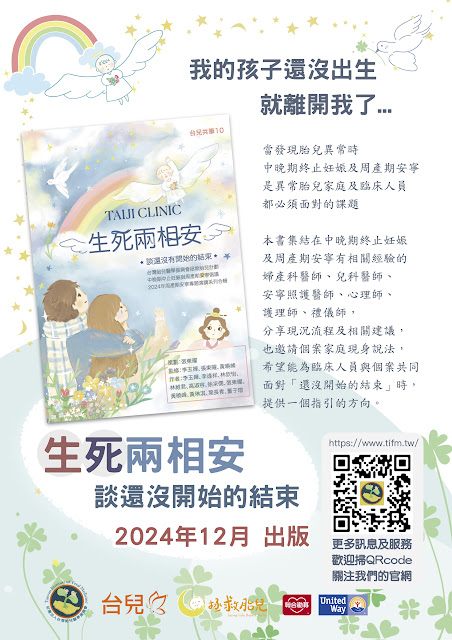

2024年12月01日周產期醫學會年會我應前理事長詹德富醫師邀請,請了一題,題目是「從拯救胎兒計劃談妊娠中晚期中止妊娠與周產期安寧倡議」。這個演講的源起是去年2023年時,我和友人發起拯救胎兒計劃,並於2023年12月16日,於台兒醫療總部邀請了各大醫學中心代表、學界代表、和病家代表舉行了一場「妊娠中晚期中止妊娠與周產期安寧座談會」,充份的腦力激盪,進一步促成我們在2024年舉辦了一系列周產期安寧系列的線上講座,並邀請講者為文,於2024年年底結集成冊,出版了《生死兩相安:談還沒開始的結束》一書,記錄我們這個時代對這個議題的看法和展望。

原本詹德富醫師希望我2024年年中到婦產科醫學會分享,但我請求排在2024年年底周產期醫學會,這樣我們才交得出具體的成績,不致流於空談。《生死兩相安:談還沒開始的結束》一書,即是我們具體的工作成果,希望來者可以在這個基礎上,再往前邁進,時代和社會在這個議題上才會進步,不致原地踏步。

對這個議題有興趣的朋友,可以在Google Play 圖書找到這本書。

以下轉載我在這本書中的文章,給大家參考:

如何協助家庭面對中晚期中止妊娠及決策 - 婦產科醫師觀點

中晚期中止妊娠是處置高危妊娠必要的醫療救濟手段,隨著胎兒醫學的進步,因產前診斷而選擇於中晚期中止妊娠的個案成為周產期醫學界必須正視且積極處理的問題。在台灣面臨嚴重少子化問題的時代,如何建構出一個生育友善的環境,是一個非常重要而且優先的課題。

台灣胎兒醫學振興會於2023年發起「拯救胎兒計劃」,並由我、馬偕陳持平醫師、華育徐明義醫師、和醫學有故事邱文通先生四人共同署名,發表「少子化五權宣言」,主張「胎兒生存權」、「女性生育權」、「嬰兒健康權」、「兒童教養權」、和「女性健康權」,希望國人在追求「經濟建設」的同時,也要重視台灣的「人口建設」,而少子化五權即是追求生育友善的目標時可以參考的思考架構。

根據美國中情局The World Factbook的資料,台灣的總生育率(Total Fertility Rate)在全世界排第227名,是倒數第一名,如果我們繼續坐視低迷的生育率,必然成為嚴重的國安問題,也會讓社會難以永續運作。

有關提高生育率,在「開源」方面,我們需要大家誠懇面對問題後,集思廣益,責成政府提出有效的鼓勵政策,給選擇生育的年輕人強大的後盾。在「節流」方面,則是我們醫療工作者比較能發揮所長的領域。

生育伴隨著不可免的風險,母子均安並不是理所當然,必須要靠醫療人員和家屬一起努力,才能把風險控制到最低,降低妊娠失敗的比例。

在台灣,仍有不少國人、甚至醫師,錯誤理解以為中止妊娠僅能在滿24週以前施行,因此,每當妊娠中期(22週前後)超音波檢查發現胎兒有異常時,常常非常焦慮,不容易做周延的決定。其實,根據優生保健法施行細則,人工流產若屬醫療行為,則不受24週的限制。

在優生保健法施行細則中,人工流產若屬醫療行為,則不受24週限制的規定,充份保障了孕婦和胎兒的權益。由於胎兒的異常可能隨週數進展而變化,如果強制要在24週內做出決定,則醫師、孕婦、和家屬都難以做出兼顧各方、包含胎兒最大利益的決定。

因此,實務上,在面對可能選擇中晚期中止妊娠的決策時,第一要務,要先清楚告知法律的規範,先讓孕婦和家屬安心,不會有法律問題,一切以孕婦和胎兒的安全為第一考量,想清楚、問清楚再決定。

第二,要確立診斷,並照會相關科別的醫師,力求周延。因為現代醫學講求專業分工,產科醫師不可能嫻熟各種異常的診斷和治療。例如,發現胎兒心臟病,照會小兒心臟科;發現唇顎裂,照會整形外科;發現遺傳疾病,照會遺傳科;發現尿道下裂,照會小兒外科、、、等。如果是可矯治的疾病,儘可能讓孕婦和家屬有機會和產後治療團隊對話,並和產後治療團隊專業交班。

第三,要安排個案管理團隊,讓護理師和超音波技術團隊可以協助醫師一起陪伴孕婦和家屬,做他們的後盾。因為從診斷到出生可能還有好幾個月的時間,讓我們有時間可以先修復孕婦和家屬的心。

第四,要尊重孕婦和家屬最後的決定,避免帶入我們個人的評價。做為專長胎兒醫學的醫療人員,雖然我們可能讀得懂胎兒,想幫他們說說話,但我們不可能參透孕婦和家屬的人生。

第五,要提供醫療專業上的協助。我們是醫療人員,無論選擇繼續或中止,提供健康和安全是我們的任務。如果超過24週選擇中止妊娠,可以參照婦產科醫學會「晚期中止妊娠指導原則」處置,即先減胎,再引產;也可以考慮選擇周產期安寧緩和醫療,或合併處理。

第六,醫療之外,行有餘力,我們或許可以再多做一些。中晚期中止妊娠可能是孕婦和家屬難以抹滅的創傷,如果有心理諮商師、宗教人員、或禮儀業者能積極參與、協助、和陪伴孕婦和家屬走過中止妊娠,也會讓我們有看到彩虹的感覺。

隨著胎兒醫療的發展,產前診斷的能力不斷提昇,國人熟悉的妊娠中期羊水檢查(16週後)和胎兒超音波篩檢(22週前後)都已經有更多元、更早的選擇,可以幫我們爭取更多的反應時間、做更早的決定、或做更周延的諮詢和選擇。例如第一孕期篩檢,如早期唐氏症篩檢、早期子癲前症篩檢、早期胎兒結構篩檢、早期脊柱裂篩檢、早期子宮頸長度篩檢等,可以幫助我們在妊娠12週前後將孕婦的風險分級,給低危險群孕婦更高的自由度,給高危險群孕婦更多的醫療資源。

不要自限在24週前做決定,也給了醫師和孕婦更大的自由度,以做出最好的診斷和最周延的選擇。例如,有些孕婦因為一些不確定的發現,難以抉擇是否做羊水檢查時,也可以考慮建議她們在妊娠30週左右再接受羊水檢查,這樣就可以在妊娠32週前後做最後的決定,大幅減少她們的焦慮。

準此,年輕醫師們可以根據本文所述的六點來幫助您的孕婦,也可以幫孕婦做好下一胎的計劃,讓孕婦的下一胎在第一孕期就接受胎兒篩檢,而對超音波檢查沒有發現但對羊水檢查非常焦慮的孕婦,也可以提供於晚期接受羊水檢查的建議。

根據2023年台灣胎兒醫學振興會拯救胎兒計劃「妊娠中晚期中止妊娠與周產期安寧」倡議座談會,中晚期中止妊娠在有些醫院需要通過倫理委員會決議,有些醫院則交由專業人員自治,但需再尋求至少一位婦產科醫師附議、確認診斷、並簽名同意。我認為制度上以後者,即「專業自治、同儕監督」為佳,這才是建立一個生育友善大環境的好方法,也才是鼓勵年輕醫師勇於任事的制度。各院倫理委員會應該給勇於任事的第一線醫護人員更多的支持和溝通,因為勇敢需要被鼓勵,也需要被保護。